最新有两部艺术特色不同的影片,获得了社会各界的密切注视。其中,《长安的荔枝》借由一句古典诗句,构建了发人深省的故事寓意;而《南京照相馆》则通过非同寻常的镜头语言,重现了严肃的历史片段。这两部作品究竟具备何种吸引力?

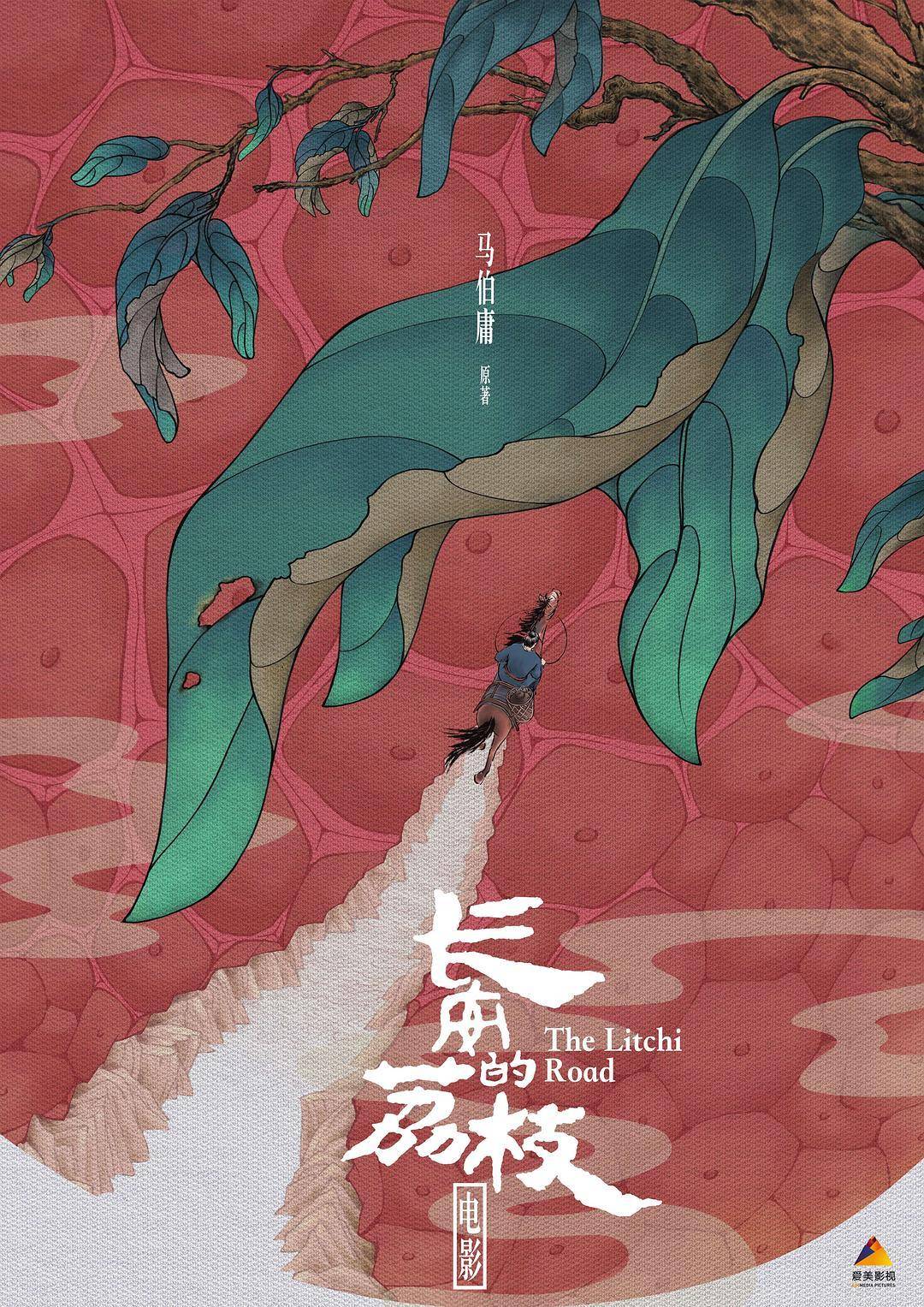

《长安的荔枝》:古诗寓言新演绎

《长安的荔枝》片长超过两小时,体现了大鹏导演的创作特色。影片在商业片叙事框架中,融入了深刻世事的理解和幽默元素,使观众在轻松氛围中体会剧情的吸引力。电影运用了紧凑流畅的镜头表现手法,塑造了阴险的上司、机敏的宦官鱼朝恩等众多角色形象,增强了故事的鲜活度和层次感。

影片将“无人知是荔枝来”这一主题从批判社会弊端,升华为探讨个体际遇与自然环境的哲理故事。作品利用岭南地区和长安城之间的空间间隔及物流差异作为情节推进的动力,将“英雄成长”的叙事模式融入角色命运转变的进程中。其中包含的大量文化地理和历史信息,使得“运送荔枝”这一行为不仅具有强烈的戏剧冲突,更促使观众产生深入的思考。

《长安的荔枝》:角色塑造有亮点

郑玉婷等角色因展现出现代女性特质而令人印象深刻。李善德在岭南的经历,以及他与商人苏谅建立的友谊,构成了情节的关键部分。这些内容让电影超越了单纯的历史叙述,转而描绘了人物情感交织与人性多面性。

影片在再现历史背景时,着力描绘了个体形象与时代特征,特别是对岭南地域景观的呈现,使观众有穿越回古代之感。这部作品成为创作者艺术生涯的重要节点,也为中国电影商业类型片的开拓提供了有益借鉴。

《南京照相馆》:地域文化显包容

同期公映的《南京照相馆》在彰显地域文化多样性方面,与《长安的荔枝》有共通之处。该片通过“摄影”这一元素精心组织情节,深刻描绘了危难关头南京市民的内心抉择,同时展现了南京对来自各处的主人公的接纳与鼓舞。

影片以含蓄的手法呈现南京大屠杀的沉重历史,防止过度渲染与情绪化处理。这种节制的呈现,引导观众更客观地审视历史,认识战争的残酷性。

《南京照相馆》:叙事视角展尊重

《南京照相馆》在叙事手法上以全知视角为主,防止单一人物视角干扰观众的价值评判,体现了对观众意见的重视。影片中的“我”代表广大中国人民,成为观众自我映照的参照物,提升了观众的参与程度。

故事围绕苏柳昌和伊藤秀夫两个发展脉络展开,主要目的不是展现人物群体性格特征,而是记录个体对战争态度的转变,并揭示这种转变所引发的民族意识觉醒。

《南京照相馆》:角色刻画藏深意

电影中,林毓秀在目睹日本人的暴行后,不再抱有天真想法,她引用穆桂英、梁红玉等人物作为例证,向王广海提出质疑,这体现了女性意识的觉醒和反抗精神。同时,伊藤秀夫这一角色的塑造也颇具匠心,他的诸多言行显示其深受军国主义观念的影响,为后续情节埋下了伏笔。

这种对角色的深入描绘,让电影不只是对历史的再现,更促使观众对军国主义弊端产生深刻认识,这种认识具有时效性,立场保持中立客观。

两部影片:各有千秋引深思

《长安的荔枝》与《南京照相馆》虽然内容领域各异,却均给观众留下了别致的感受。前者通过历史叙事呈现个体际遇与时代脉络的融合,后者则借助战争叙事激发民族意识以及对安宁的期盼。

这些影片在情节构思、人物塑造、故事讲述等方面均展现出独到之处,同时促使观众深入探究历史事件、人类行为、生命轨迹等议题。请问各位观众更倾向于哪一部作品,敬请于评论区发表意见并交流看法。